by Amandine Vabre Chau //

(English version below) //

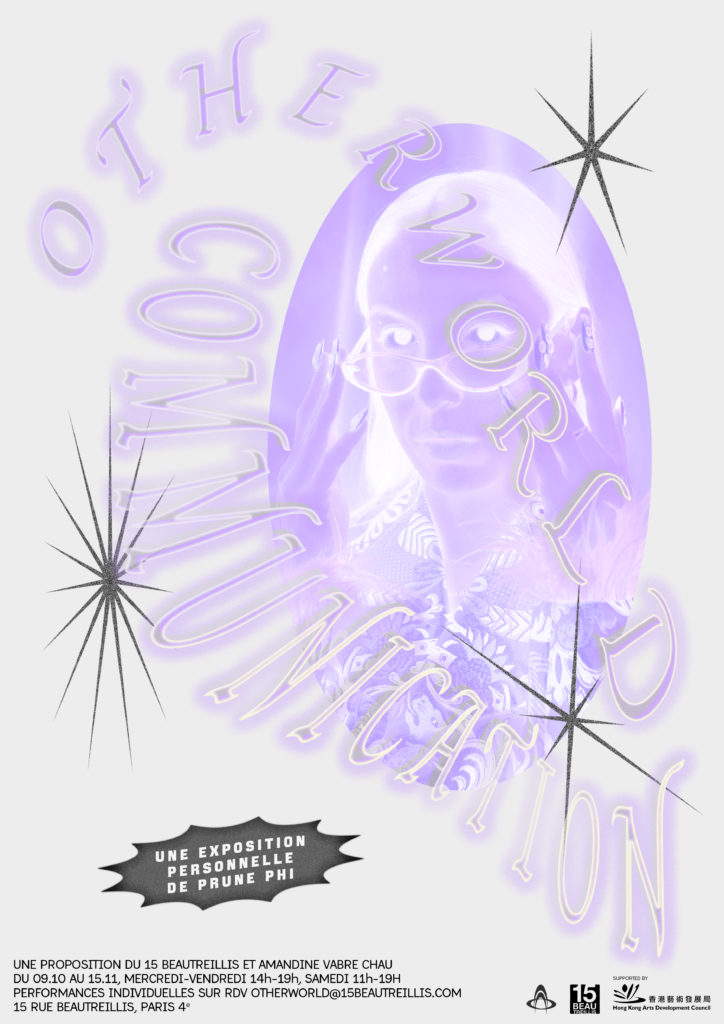

C’est en avril 2023 que j’ai été introduite au travail de Prune Phi à travers ACA project. Immédiatement, son corpus m’a interpellée, de part son utilisation de codes culturels qui me sont familiers et sa capacité à mêler tradition, héritage et mysticisme à une approche résolument contemporaine. En cette même période je fis la rencontre de Quinnie Tan, directrice de la galerie 15 Beautreillis, avec qui nous partagions un intérêt pour les pratiques expérimentales. Lorsque Quinnie m’a sollicitée en 2024 pour une collaboration en tant que commissaire d’exposition, le travail de Prune Phi m’est immédiatement apparu comme une évidence, en particulier sa performance « Otherworld Communication”:

« Otherworld Communication » est une entreprise de télécommunication fictive créée par l’artiste Prune Phi dont le but est de contacter les défunt.es. La société opère à travers installations et performances activées par l’artiste sous le mode de consultations privées. Le public est invité à prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé avec Phi, au cours duquel elle encourage la.le participant.e à écrire un message personnel à un.e proche décédé, qui est ensuite imprimé sur un smartphone en papier. Issue de la diaspora vietnamienne, l’artiste tire ce projet d’une tradition héritée de son grand-père. Celle-ci consiste à brûler des papiers symbolisant des billets funéraires -connus sous le nom de ‘monnaie des morts’- afin de les envoyer dans l’au-delà. Cette pratique a évolué dans le temps, et aux billets s’ajoutent aujourd’hui des offrandes prenant la forme de minutieuses reproductions en papier d’objets quotidiens, allant de vêtements aux smartphones. Nous assistons donc à l’introduction de nouvelles technologies dans ce culte ancestral, menant l’artiste à interroger le rôle que ces éléments peuvent jouer dans nos savoirs culturels.

À l’occasion de son exposition personnelle ‘Otherworld Communication’ au 15 Beautreillis, je discute avec Prune Phi de son travail et des inspirations qui le nourrissent, son rapport à la matérialité et la fragmentation sous-jacente qui imprègne sa pratique. L’exposition se déroulera du 09 octobre au 15 novembre 2025, et la performance sera pour la première fois présentée accompagnée de sculptures métalliques inédites de l’artiste.

Amandine Vabre Chau : Pourrais-tu nous en dire plus sur l’idée derrière ta performance « Otherworld Communication« , comment s’est-elle formée ?

Prune Phi : Je suis partie au Vietnam en 2019 pour la première fois, pour chercher ce qui me relie encore au pays de mon grand-père. Je voulais me reconnecter à mon héritage, dans une quête de familiarité. À Ho Chi Minh Ville, je suis tombée sur des boutiques d’offrandes1 qui n’avaient rien à voir avec celles des supermarchés asiatiques en France ou aux États-Unis : accrochés au plafond, soigneusement emballés sur les étals, des sacs de luxe, de la fast fashion et des téléphones portables en papier.

J’y ai aussi retrouvé les traditionnels billets de banque “Joss” ou “Hell Money”, mais ces nouveaux objets bouleversaient le geste appris de mon grand-père, Binh, quand j’étais petite. Destinées à être brûlées pour parvenir aux ancêtres dans un autre espace-temps, ces répliques brouillaient mes souvenirs, les déplaçant vers une dimension capitaliste et futuriste.

Ce qui m’a frappée, c’est l’écart dans la forme des offrandes au Vietnam comparée à celles que l’on trouve dans les diasporas, qui gardent leur forme d’autrefois, inchangées, comme pour figer la mémoire et s’assurer que l’on n’oublie pas. Au Vietnam, les formes évoluent sans cesse sans trop regarder le passé. Les offrandes technologiques ajoutent une couche de sens : si l’on croit en leur re-matérialisation dans l’au-delà suite à leur immolation, alors téléphones, tablettes et ordinateurs devraient retrouver leur fonction et ouvrir une communication à double sens. On peut alors rêver d’une réponse envoyée par les disparu·es. Mais si rien ne vient, cela voudrait- il dire que cette tradition est seulement pour les morts, et non pour nous ? Et si une personne âgée reçoit un téléphone là-bas, saura-t-elle s’en servir ? Qui le lui apprendra ? Des jeunes déjà partis ? Les questions devenaient farfelues, et elles me sont restées.

Puis ma grand-mère est décédée brutalement. Elle était très connectée à la culture vietnamienne et m’avait transmis tant de choses. Tout d’un coup, le lien s’est rompu. D’une certaine manière, je refusais de le laisser disparaître. La performance est venue, peu à peu, comme une manière d’essayer de maintenir cette communication pour moi mais aussi pour les autres.

Amandine : Penses-tu pouvoir amener la performance autre part ? Dans une autre temporalité, ou en dehors des espaces artistiques?

Prune : Je ne pense pas que l’idée de la performance évoluera, mais je voudrais pousser son accessibilité. Jusqu’ici, elle a été présentée dans des centres d’art, et je me dis qu’il vaudrait la peine de la désacraliser, de l’ouvrir à d’autres types de lieux. J’aimerais imaginer des formes de “permanences” où le public pourrait réellement s’emparer de l’expérience.

Cela pourrait passer par la formation de personnes capables de la transmettre, ou encore par la mise en place d’un espace dédié, un local loué spécifiquement pour l’accueillir. On pourrait aussi envisager un format itinérant : un mois dans un endroit du monde, puis un autre mois ailleurs, comme un relais qui circule.

L’idée serait que cette performance vive de manière autonome, qu’elle prenne racine dans d’autres espaces, sous d’autres formes. Un site est aussi en préparation pour que les client·es puissent fabriquer leurs “offrandes téléphone portable” chez elleux.

Amandine : Pour comprendre un peu plus le cheminement de ce projet, j’aimerais bien en apprendre plus sur ton histoire sachant que ton inspiration puise dans ton expérience.

Prune : J’ai grandi à Carcassonne, une ville moyenne du sud de la France. Toute ma famille y habite. Je passais beaucoup de temps chez mes grand-parents jusqu’à ce que je parte faire mes études. Mon grand-père paternel vietnamien tenait un restaurant Vietnamien appelé “La Rizière”. Je me souviens fabriquer les rouleaux de printemps, lécher le sucre des verres à cocktail de bienvenue, mettre mes bras dans les sacs de riz. Mon grand-père Binh était assez silencieux mais il aimait raconter des histoires de fantômes et des histoires drôles. Il avait un autel pour ses parents sur la commode. Des fruits, un peu d’alcool et de l’encens entouraient quelques portraits. Il brûlait des billets de banque factices “pour que papi et mamie soient riches dans l’autre monde”. Il m’a appris à les brûler par paquet pour que cela « marche plus rapidement et qu’ils s’achètent ce qu’ils veulent avec”. Quand il est décédé, nous avons fait la même chose pour que lui aussi devienne riche là-haut. Puis pour tous les membres de la famille qui nous ont quittés depuis.

Amandine : La convivialité autour du repas est assez significative dans les cultures asiatiques. Je pense à ta performance « Askip, La Céramide Du Riz Répare Tout », où tu prépares une boisson pour le public avec la cheffe Céline Pham. Est-ce que cette idée autour du partage de la nourriture t’as influencée ?

Prune : L’histoire a fait que seulement mon grand-père s’est installé en France et qu’il n’y avait pas vraiment de communauté vietnamienne à Carcassonne. Il a conservé ses traditions à sa manière. Le partage des repas était lié au travail de restauration des mes grand-parents. Du côté maternel, français, ma famille était aussi dans la restauration. J’ai toujours associé le fait de s’assurer de ne manquer de rien à manger à la plus grande marque d’amour. Des deux côtés, manger et faire manger, c’est prendre soin des autres : « est-ce que tu as faim? », « Est-ce que tu veux goûter ? », « tu veux boire quelque chose? ». Cela a bien sûr influencé mon projet autour du riz comme remède. Plus besoin de remuer le passé lorsque l’estomac est content. Cela avait toujours été une évidence en France et c’est devenu une preuve dans ma famille aux États-Unis. J’ai réalisé ce que c’était de partager un repas en famille à la vietnamienne là-bas, avec le poids de certaines règles à respecter traditionnellement, même si les plus jeunes générations ne les pratiquent plus forcément. Il faut, par exemple, laisser l’homme le plus âgé commencer à manger, la femme arrivée en dernier dans la famille s’occupe de servir et de débarasser la table. Mon cousin Davis m’a dit un jour “food is love” lorsque je lui ai demandé pourquoi la famille ne voulait pas parler de notre histoire liée au Vietnam. Nourrir, c’était transmettre notre histoire en se passant de mots.

Pour la performance « Askip, La céramide du riz répare tout », j’invite des chefs à interpréter plats et boissons à partir de riz en imaginant que c’est un ingrédient au pouvoir régénérateur. J’y incarne une réparatrice qui brise les verres à saké – comme ceux trouvés dans le restaurant de Binh à l’époque – pour retirer l’image de nue2 et la remplacer par des images d’archives. La·es chef·fes servent des bouchées à manger faites à base de riz et je sers la boisson-remède dans ces verres. La première itération s’est faite au Musée du Jeu de Paume à Paris avec Céline Pham dans le cadre du festival Paysages Mouvants commissarié par Jeanne Mercier. Je l’ai ensuite transposée au Hessel Museum aux États-Unis avec le collectif New-Yorkais Bếp Nhỏ pour l’exposition « 7 up 3 down » pensée par Đỗ Tường Linh.

Amandine : Tu parles de tes recherches avec un côté plus historique de l’un et quelque chose d’assez personnel de l’autre. Pourrais-tu nous parler un peu plus de ton processus? À quel moment ressens-tu le besoin de faire un projet, plutôt que de laisser un récit rester dans la sphère du personnel ?

Prune : J’essaie toujours de me demander où je me situe avant de m’intéresser à un sujet. En tant que troisième génération de descendance vietnamienne, je parle de ce que je connais, ce qui m’a été transmis d’une manière ou d’une autre, et aussi l’histoire avec un grand H. Il y a aussi le fait qu’une partie de mon identité n’est pas vietnamienne, je vais donc me positionner vers des recherches qui vont au-delà des faits historiques: j’y rentre avec mes propres références, ce qui va beaucoup passer par la narration personnelle.

Souvent, ce sont des détails qui paraissent insignifiants au premier abord qui déclenchent un projet. Je les considère comme des personnages secondaires qu’il faudrait replacer au premier plan parce qu’ils n’ont pas eu l’attention qu’ils méritent. Je cherche ce qui manque plutôt que ce qui est visible, je m’attarde sur ce qui échappe. Les choses invisibles sont celles qu’on a envie de creuser, parce qu’elles contiennent un point incompris de soi qui pousse à enquêter.

Pour moi, cela passe beaucoup par les objets, les sons, les odeurs qui peuplent la maison : les laques de paysages de rizière dans la vitrine en bois exotique, les CD de boléro qui tournent en boucle sur le poste radio du restaurant, le porc au caramel servi dans les bols en porcelaine à grain de riz, ou encore les petites images pornographiques cachées au fond des verres à saké. Ces fragments deviennent des portes d’entrée.

Ce sont aussi des rencontres qui viennent nourrir mes recherches. Ce qui se transmet à l’oral de nos histoires, ce qui se transmet par le corps d’une génération à l’autre. J’ai rencontré des neuroscientifiques pour comprendre les mécanismes de la mémoire et des traumas, des chercheur·euses de l’Institut de la Vision pour explorer les maladies neurodégénératives qui ont touché des proches pour réfléchir au rôle de la transmission orale et de la mise en commun dans la reconstruction des histoires effacées. Je considère chacun·e de ces personnes comme des expert·es de leurs champs : sciences, recettes, histoires d’amour, etc. Ces dialogues nourrissent ma pratique. C’est souvent à ce moment-là que le récit intime bascule vers un projet partagé.

Amandine : Qu’en est-t-il de tes sculptures ? Pourrais-tu nous parler du choix de tes images et des mots qui y sont gravés ? Plus globalement de ton rapport à la matérialité, le choix de ce métal brut comme base par exemple.

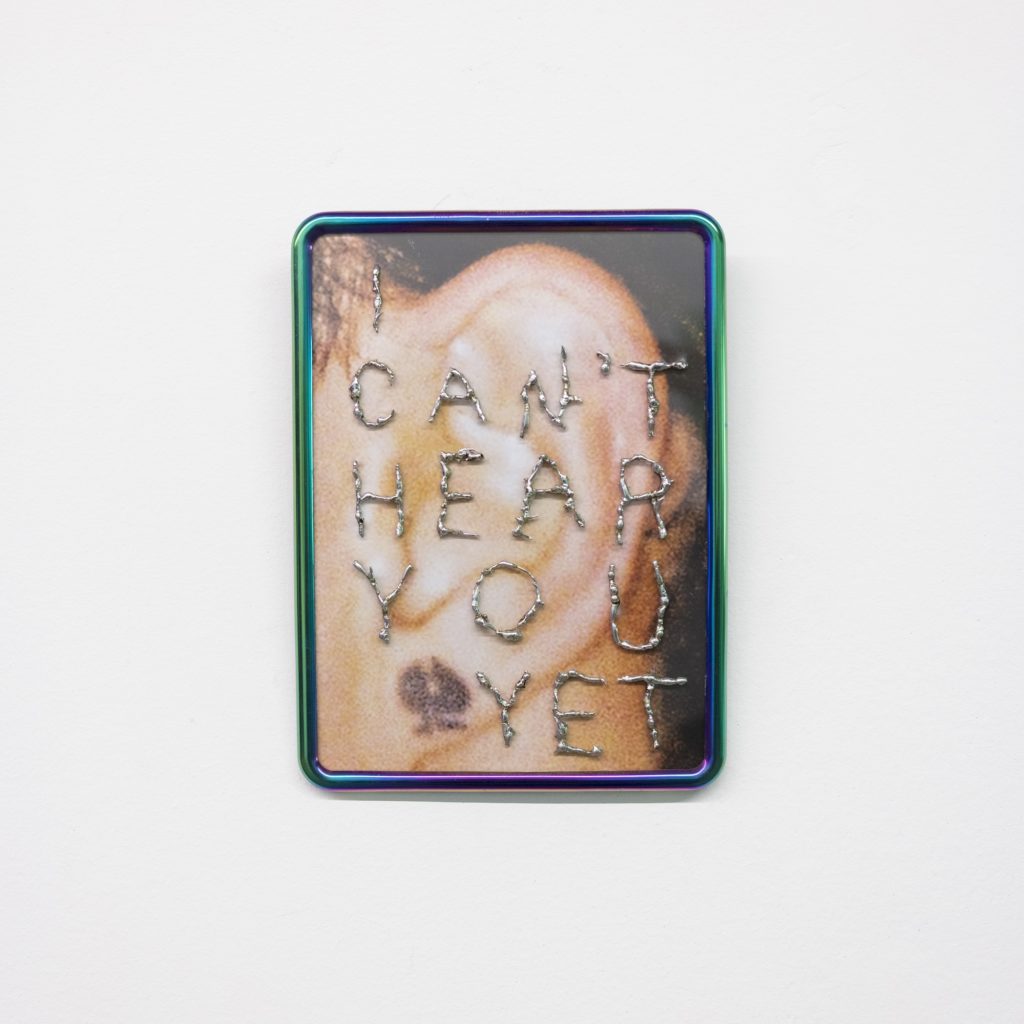

Prune : Dans les œuvres d’ »Otherworld Communication”, les photos que je choisis sont des moments de rencontre, des personnes clefs, des endroits qui ont apporté des réponses. Les images naissent dans des moments organiques, furtifs, qui ne sont pas provoqués. Ce sont des documents qui ne documentent rien – une archive personnelle banale logée dans une clef USB à la fois précieuse et pauvre. Je collectionne les images un peu comme quelqu’un collectionne des cailloux. Je zoome dans les photos, les recadre, les découpe, j’accumule. Les petits morceaux sélectionnés sont flous et pixellisés. Je les utilise comme n’importe quel matériau que je traite de même manière horizontale : une image d’archive a la même valeur qu’un gif téléchargé d’internet. Agencées les unes avec les autres, elles trouvent leur sens.

Quant au métal, il est d’abord arrivé quand je m’intéressais au scooter comme symbole de liberté au Vietnam en lien avec le déplacement des corps, à la nuit, à la fête3. J’ai collecté des pièces détachées avant d’utiliser des bouts de métal brut. Le métal est là comme support, armature, squelette qui soutient les fondements d’une histoire; une matière première. La corrosion qui se développe lorsque l’on manipule « mal » les œuvres à cause de l’humidité de l’air, et des empreintes de doigts moites renvoient à l’atmosphère du club et la saison des pluies. Il y a quelque chose de très sensible, comme un rapport à la peau qui transpire et qui s’irrite. Ça accélère le processus de détérioration de la matière. Et puis, il y aussi la question de la durabilité des œuvres dans le temps, la façon dont elles ‘restent’: est-ce qu’une œuvre doit être permanente et immobile ? Ces sculptures sont comme nos corps: mouvantes, changeantes. Il y a une matérialité d’un temps qui passe.

Les mots inscrits sur les sculptures sont rencontrés de manière similaire aux photos. « I can’t hear you yet » ou « come back » sont tirés de phrases entendues en boîte de nuit. Leur poésie simple m’a frappée. Sortie de leur contexte initial et déplacée vers le rapport à la communication avec l’au-delà de « Otherworld Communication », ces bouts de phrases peuvent être interprétés comme un appel aux défunts pour qu’ils parlent plus fort, plus distinctement, la communication entre nos deux mondes brouillés. De la même manière, les mots “future”, “dream” et “vision” qui proviennent de modèles de scooter Honda très populaires au Vietnam, sont déplacés pour alimenter la fiction.

Amandine : Il y a une qualité très fragmentaire dans ton travail qu’on peut retrouver dans la manipulation de ces divers matériaux, et dans le remaniement du récit qui t’es transmis. Quelque chose que tu fais très bien par brisures, ré-assemblages et conversions. Je m’intéresse beaucoup à cette tension entre visibilité et invisibilité, l’idée de révélation ou d’obscuration.

Prune : La fragmentation à toujours été présente dans ma pratique. C’est aussi une condition inhérente aux récits diasporiques.

Dans la reconstitution des plats par exemple, il faut souvent remplacer certains ingrédients qui sont impossibles à trouver dans le pays d’accueil. Le goût est presque le même grâce à l’assemblage de petites choses, mais jamais tout à fait l’original. Les recettes sont rarement écrites et il faut être là pour voir les quantités car tout est fait au goût.

Un peu sous cette modalité, je n’enregistre pas les conversations que j’ai avec les personnes que je rencontre. Cela m’oblige à travailler avec ma mémoire, en acceptant ses manques. Je ne garde que ce qui m’a marqué sur l’instant, au risque de transformer les faits sans le vouloir.

Un neuroscientifique avec qui j’ai travaillé m’a parlé de faux souvenirs : chaque fois qu’on évoque un souvenir, il se modifie, se nourrit de nouveaux éléments, et s’éloigne du réel sans qu’on s’en rende compte. Quand on pense aux souvenirs transmis, on leur associe souvent des images mentales qui ne sont pas le réel, mais une projection de notre imagination.

Alors, comment définir notre identité à partir de récits qui se déforment à chaque évocation ? Notamment celles transmises au cours des générations au sein d’une même famille. On les considère souvent comme les piliers d’une identité familiale. Ces histoires racontées et re-racontées perdent toujours une part de réalité, et pourtant elles participent à notre construction de soi. D’une certaine manière, nous sommes fait·es de cette dégradation de la mémoire.

Amandine : Pour clôturer cette discussion, et en revenir à la performance, je voudrais savoir ce qui t’as le plus surprise lors de tes interventions jusqu’ici ?

Prune : Je pense que ce qui m’a le plus surprise, c’est la manière dont les gens basculent dans une vraie vulnérabilité. Dès le début, le public sait qu’il y a un jeu : iels entrent dans un espace qui ressemble à un décor de film. La scène reprend des codes familiers : ceux d’une entreprise de téléphonie mobile, de l’administration ou encore d’un salon de voyance. Même la salle d’attente, avec son formulaire à remplir, redonne une certaine rigueur, une gravité à la situation.

Quelque chose change encore quand je viens les chercher pour entrer dans le bureau des communications inter-mondes. Dans cette pièce, nous restons à deux une quinzaine de minutes, et souvent, on se confie sur des choses intimes liées au deuil. Je suis toujours bouleversée par la confiance qui s’instaure. Moi aussi, je partage des choses très privées. Il m’est arrivé de sortir de mon rôle froid et détaché d’opératrice de la société, parce qu’on se mettait à pleurer ensemble. Pas dans une théâtralité, mais dans une vraie mise à nu inattendue.

Après ces performances, je me rendais compte que j’étais épuisée émotionnellement. Ça remuait des choses que je pensais questionner de manière collective, mais qui me touchaient directement. Au début, je croyais faire ce projet pour moi-même. Puis j’ai compris que je le faisais surtout pour les autres. Peut-être que c’était une façon d’éviter de l’affronter seule. Mais en parlant avec ces personnes, je voyais qu’ensemble on démêlait des choses qui nous traversent tous et toutes. Une barrière se brise.

Finalement, le plus précieux, c’est ça : pouvoir questionner ces sujets avec d’autres, et voir ce que ça transforme, en eux comme en moi.

Entretien mené par Amandine Vabre Chau – septembre 2025

Notes:

1 Ces offrandes sont brûlées lors de la fête des morts et prennent le plus souvent la forme de billets funéraires. On retrouve à présent de plus en plus d’offrandes prenant la forme de minutieuses reproductions en papier de divers objets. Elles ont pour but d’offrir les biens matériels nécessaires aux ancêtres défunts. Cette tradition est pratiquée en Asie de l’est et du sud-est.

2On ignore s’il s’agit d’un phénomène spécifiquement français, mais il est commun de pouvoir trouver des images à connotation pornographique au fond des verres à sakés dans certains restaurants asiatiques. L’image est souvent d’une femme asiatique dénudée.

3Le scooter correspond à plus de 80% des déplacements à Hanoi et Ho Chi Minh Ville, représentant l’un des modes de transport les plus populaires, offrant une solution de mobilité flexible et pratique.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/195a7771-a673-4b3c-aacd-cd8e5aabb619/files/bf36a5e0-bcde-4843-9e58-c7c74ac0cf9c

Prune Phi est artiste plasticienne et performeuse vivant à Marseille. Elle développe une pratique transdisciplinaire de l’installation mêlant photographies, collages, sculptures, documents collectés, sons, textes et vidéos. Elle convoque ce qui persiste, s’efface et se transforme d’une génération à l’autre, les défaillances de la mémoire, la part de fiction nécessaire pour combler les vides au sein des familles, des communautés et de leurs diasporas. Son travail fut exposé, entre autres, au Hessel Museum of Art CCS Bard, au Musée du Jeu de Paume, au Carré d’Art de Nîmes, au FRAC Île de France, au Magasin CNAC de Grenoble et au 66ème Salon de Montrouge.

Amandine Vabre Chau s’intéresse à la formation des identités plurielles dans des contextes géographiques complexes et changeants. À l’intersection de l’art contemporain, de la sociologie et des théories postcoloniales, elle s’intéresse aux pratiques artistiques fondées sur la recherche et marquées par une dimension intime. Plus récemment, elle explore la diffusion de l’impérialisme à travers les sciences végétales, et explore les villes portuaires postcoloniales comme espaces culturels mouvants.

15 Beautreillis a pour mission de collaborer avec des artistes contemporains sans limitation géographique, œuvrant à travers de multiples disciplines et registres, et dont le travail adresse nos préoccupations actuelles les plus vitales. La galerie expose des projets caractérisés par un aspect hybride et multiple, sans craindre l’enchevêtrement de paramètres contradictoires. Privilégiant la collaboration et l’expérimental, 15 Beautreillis croit en la capacité de l’art à faire vivre d’autres imaginaires. La galerie située à Paris est dirigée par Quinnie SG Tan.

Portrait of Prune Phi © Stefano Marchionini

Portrait of Amandine Vabre Chau

(English version)

It was in April 2023 that I was introduced to Prune Phi‘s work through ACA project. I was immediately drawn to her practice, both for its use of cultural references that are familiar to me and its ability to blend tradition, heritage and mysticism with a resolutely contemporary approach. Around that time I also met Quinnie Tan, director of 15 Beautreillis gallery, with whom I shared an interest in experimental practices. When Quinnie recontacted me in 2024 to collaborate as a curator, Prune Phi’s work immediately came to mind, particularly her performance ‘Otherworld Communication’:

Otherworld Communication is a fictitious telecommunication company specialised in contacting the deceased, created by the French-Vietnamese artist Prune Phi. It is operated through installations and performances and activated by the artist in the form of private consultations. The public is invited to make an appointment for a personalised meeting with Phi, where she encourages the participant to write a personal message to a deceased loved one, which is then printed on a smartphone made of paper. She draws on a tradition inherited from her grandfather, that of burning joss paper for the dead: these papers symbolise funeral notes that are meant to be burnt in order to be sent to the afterlife, to one’s ancestors. Having evolved with time, this practice now includes minute replicas of various quotidian objects ranging from clothes to smartphones. We are therefore witnessing the introduction of new technologies in this ancestral cult, leading the artist to explore the role this encounter can play in shaping our cultural knowledge.

To mark her upcoming solo exhibition ‘Otherworld Communication’ at 15 Beautreillis, I speak with Prune Phi about her practice and the influences that fuel it, her relationship with materiality, and the underlying fragmentation that permeates her work. This exhibition will run from 9 October to 15 November, 2025, and the performance will be presented for the first time alongside a series of metal sculptures by the artist.

Amandine Vabre Chau: Could you tell us more about the idea behind your performance ‘Otherworld Communication’? How did it come about?

Prune Phi: I travelled to Vietnam for the first time in 2019, searching for what still connects me to my grandfather’s country. I wanted to reconnect with my heritage, in a quest for familiarity. In Ho Chi Minh City, I came across shops selling offerings that were nothing like those in Asian supermarkets in France or the United States: hanging from the ceiling, carefully packaged on the stalls, were luxury bags, fast fashion items and paper mobile phones.

I also found the traditional ‘Joss’ or ‘Hell Money’ banknotes, but these new objects disrupted the ritual I had learned from my grandfather, Binh, when I was a child. Intended to be burned to reach ancestors, these replicas blurred my memories, shifting them towards a capitalist and futuristic dimension.

What struck me was the difference in the forms of offerings in Vietnam compared to those found in diasporas, which retained their traditional designs, unchanged, as if frozen in time. In Vietnam, these items are always changing without too much concern for the past. Tech offerings add another layer of meaning: if you believe these objects truly come back to life once they’re burned, then phones, tablets, and computers should start working again and open a two-way communication channel. We can then dream of a response sent by the departed. But if nothing comes, does that mean that this ritual is only for the dead, not for us? And if an elderly person receives a phone there, will they even know how to use it? Who will teach them? Young people who have already died? The questions became outlandish but they stayed with me.

Then my grandmother suddenly passed away. She was very connected to Vietnamese culture and had transmitted so much to me. The link was abruptly broken and in a way, I refused to let it go. The performance came about gradually, as a way of trying to maintain this communication for myself but also for others.

Amandine: Do you think you could transform this performance’s framework? Bring it into another temporality, or outside of artistic spaces?

Prune: I don’t think the idea of the performance will evolve, but I would like to make it more accessible. Until now, it has been presented in art centres, and I think it would be worthwhile to demystify it, to open it up to other types of venues. I would like to imagine some sort of “stations” where the public could really take ownership of the experience.

This could involve training people to pass it on, or setting up a dedicated space, a venue rented specifically to host it. We could also consider a travelling format: one month in one part of the world, then another month elsewhere, a circulating intervention.

The idea would be for this performance to live autonomously, to take root in other spaces, in other forms. A website is also in the making so that people can make their own ‘mobile phone offerings’ at home.

Amandine: To understand a little more the background of this project, I would like to know your story, as your inspiration often comes from your own experiences.

Prune: I grew up in Carcassonne, a town in the south of France. My whole family lives there. I spent a lot of time at my grandparents’ house until I left for university. My Vietnamese grandfather ran a Vietnamese restaurant called ‘La Rizière’ (The Rice Field). I remember making spring rolls, licking the sugar off welcome cocktail glasses, and putting my arms in bags of rice. My grandfather Binh was quite quiet, but he liked to tell ghost stories and amusing tales. He had an altar for his parents on a dresser. Fruit, a little alcohol and incense surrounded a few portraits. He burned banknotes ‘so that Grandpa and Grandma would be rich in the other world’. He taught me to burn them in bundles so that it would ‘work faster and they could buy whatever they wanted with them’. When he passed away, we did the same thing so that he too could become rich up there. Then we did the same for all the family members who have left us since.

Amandine: The importance of conviviality around meals is quite significant in Asian cultures. I’m thinking of your performance “Askip, La Céramide Du Riz Répare Tout” (Apparently, rice ceramide repairs everything), where you prepared a drink for the audience with chef Céline Pham. Did the idea of food sharing influence you?

Prune: As it happened, only my grandfather settled in France and there wasn’t really a Vietnamese community in Carcassonne. He kept his traditions going in his own way. Sharing meals was linked to my grandparents’ work in the restaurant business. On my French mother’s side, my family was also in the industry so I have always associated making sure that no one goes without food with the greatest sign of love. On both sides, eating and feeding others is a way of caring: ‘Are you hungry?’, ‘Would you like to try some?’, ‘Would you like something to drink?’. This has obviously influenced my project around rice as a remedy. There’s no need to stir up the past when your stomach is full. This had always been obvious in France, and it became evident with my family in the United States. I realised what it meant to share a Vietnamese family meal there, with the weight of certain rules to follow traditionally, even if the younger generations no longer necessarily practice them. For example, the oldest man starts eating first, and the woman who arrived last serves and clears the table. My cousin Davis once told me, ‘Food is love,’ when I asked him why the family didn’t want to talk about our history with Vietnam. Feeding each other was a way of passing on our history, without words.

For the performance “Askip, La céramide du riz répare tout”, I invite chefs to interpret dishes and drinks made from rice, imagining that it is an ingredient with regenerative powers. I play the role of a repairer who breaks sake glasses – like those found in Binh’s restaurant at the time – to remove the nude image at the bottom and replace it with archive images. The chefs serve rice-based snacks and I serve the ‘medicinal’ drink in these glasses. The first iteration took place at the Musée du Jeu de Paume in Paris with Céline Pham as part of the Paysages Mouvants festival curated by Jeanne Mercier. I then transposed it to the Hessel Museum in the US with the New York collective Bếp Nhỏ for the exhibition “7 up 3 down” conceived by Đỗ Tường Linh.

Amandine: You talk about your research as having a more historical aspect on one side, and something quite personal on the other. Could you further elaborate on your process? At what point do you feel the need to turn something into a project, rather than allowing a particular narrative to remain personal?

Prune: I always try to consider where I stand before engaging with a subject. As a third-generation Vietnamese, I talk about what I know, what has been passed down to me, and history. There is of course the fact that part of my identity is not Vietnamese, so I will position myself towards research that goes beyond historical facts: I bring my own references to bear, which will largely involve personal narration. Often, it is details that seem insignificant at first glance that trigger a project. I consider them to be secondary characters who should be brought to the forefront because they have not received the attention they deserve. I look for what is missing rather than what is visible, I dwell on what escapes us. Invisible things are what we want to explore, because they contain a misunderstood aspect of ourselves that drives us towards investigation.

For me, this is largely conveyed through objects, sounds and smells that fill the house: the lacquered rice field landscapes in the wooden display cabinet, the bolero CDs playing on repeat on the restaurant radio, the caramelised pork served in porcelain bowls, or even the small pornographic images hidden at the bottom of sake glasses. These fragments become gateways.

Various encounters also feed into my research. What is passed on orally in our stories, what is passed on through the body from one generation to the next. I met with neuroscientists to understand the mechanisms of memory and trauma, and researchers at the Institut de la Vision (Vision Institute) to explore neurodegenerative diseases that have affected loved ones, in order to reflect on the role of oral transmission and sharing in the reconstruction of erased histories. I consider each of these people to be experts in their fields: science, recipes, love stories, etc. These dialogues feed into my practice. It is often at this point that an intimate narrative shifts towards a shared project.

Prune Phi, installation « Otherworld Communication », Friche Belle de Mai, 2022 © A. Meimaris

Prune Phi, « Long distance call », XOXO exhibition, Friche Belle de Mai, 2022 © Tal Yaron

Amandine: What about your sculptures? Could you tell us about the choice of images and the words engraved on them? More generally, what is your relationship with materiality, for example why the choice of untreated metal as a supporting surface?

Prune: In the works on display for ‘Otherworld Communication’, the photos I selected are moments of encounters, key people, or places that have provided answers. The images arise in organic, fleeting, moments that are unprovoked. They are like documentation that don’t document anything – a personal archive of the mundane stored on a USB stick that is both precious and insignificant. I collect images much like someone collects pebbles. I zoom in on photos, crop them, cut them up, accumulate them. The small pieces I choose are blurred and pixelated. I use them like any other material, I treat it all in the same horizontal manner: an archival image has the same value to me as a gif downloaded from the internet. Arranged together, the images find their own meaning.

As for metal, it first came into my work when I was interested in scooters as a symbol of freedom in Vietnam, linked to movement, night-time and partying. I collected spare parts before using scraps of untreated metal. They act as a support, a frame, a skeleton that underpins the foundations of a story; a raw material. The corrosion that develops when the works are handled ‘incorrectly’ due to humidity, leading to damp fingerprints, evokes the atmosphere of the club and the rainy season. These manipulations also accelerate the material’s deterioration process. There is something very sensorial about it, like skin that sweats and becomes irritated. And then there is also the question of artwork durability, the way they “remain”: should a work be permanent and stationary? These sculptures are like our bodies: moving, changing. It is a temporal materiality.

Amandine: There is this very fragmentary quality to your work that can be traced back to your use of materials, but also to the way you reconstruct the stories passed down to you. It’s something you do very well through rupture, rebuilding and conversion. I am very intrigued by this tension between visibility and invisibility, the idea of revealing versus obscuring.

Prune: Fragmentation has always been present in my practice. It is also an inherent condition of diasporic stories.

When recreating dishes, for example, it is often necessary to replace certain ingredients that are impossible to find in the host country. The taste is almost the same thanks to a combination of small things, but never quite identical to the original. Recipes are rarely written down, and you have to be there to see the quantities since everything is done through taste.

In a similar vein, I do not record the conversations I have with the people I meet. This forces me to work from memory, accepting its shortcomings. I only retain what struck me at the risk of unintentionally distorting events.

A neuroscientist I worked with told me about false recollections: every time we conjure up a memory, it changes, feeding on new elements and drifting further away from reality without us even realising it. When we think about memories that have been passed down to us, we often associate them with mental images that are not real, but rather a projection of our imagination.

So how can we define our identity based on stories that become distorted each time they are remembered ? This is particularly true of tales inherited through generations within one family, which we often consider to be pillars of a common familial identity. These stories, told and retold, always lose some of their veracity, yet they contribute to our sense of self. In a way, we are made up of this deterioration of memory.

Amandine: To conclude this discussion and return to your performance work, I would like to know what has surprised you most during your interventions so far?

Prune: I think what has surprised me most is the way people slip into genuine vulnerability. From the outset, the audience knows this is a game: they enter a space that resembles a film set. The scene uses familiar codes: those of a mobile phone company, a government office, or even a fortune-telling parlour. Even the waiting room, with its forms to fill out, lends a certain rigour and seriousness to the situation.

Something changes when I come to collect them to enter the inter-world communications office. In this room, we spend about fifteen minutes together, and often confide in one another about very intimate matters on grief. I am always moved by the trust that ensues. I too share very private things. On multiple occasions, I stepped out of this cold and detached role as a company operator because we both started crying. Not in a theatrical way, but in a real and unexpected moment of exposure.

After these performances, I realised that I was emotionally exhausted. It stirred up things that I thought I was questioning collectively but which affected me directly. At first, I thought I was doing this project for myself. Then I realised that I was doing it mainly for others. Perhaps it was a way of avoiding facing it alone. But in talking with these people, I saw that together we were untangling something that affects us all. A barrier breaks down.

In the end, that is what’s most precious: being able to question these issues with others and see what it transforms, both in them and in me.

Interview by Amandine Vabre Chau – September 2025

Notes

1These offerings are burned on various occasions throughout the year and most often take the form of funeral banknotes. Nowadays, there are more and more offerings in the form of meticulous paper-reproductions of quotidian objects. Their purpose is to provide deceased ancestors with the material goods they need. This tradition is practised in East and South-East Asia.

2It is unclear whether this is a specifically French phenomenon, but it is common to find images with pornographic connotations at the bottom of sake glasses in certain Asian restaurants. The image is often of an Asian woman in a state of undress.

3Scooters account for over 80% of journeys in Hanoi and Ho Chi Minh City, representing one of the most popular modes of transport and offering a flexible and convenient mobility solution.

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/195a7771-a673-4b3c-aacd-cd8e5aabb619/files/bf36a5e0-bcde-4843-9e58-c7c74ac0cf9c

Prune Phi is a visual and performance artist living and working in Marseille. She develops a transdisciplinary installation practice combining photography, collage, sculpture, collected documents, sound, text, and video. She summons what persists, fades, or shifts from one generation to the next: memory lapses, fractured transmissions, and the fictions we construct to fill in the gaps—within families, communities, and their diasporas. Her work has been exhibited at the Hessel Museum of Art CCS Bard, the Jeu de Paume Museum, the Carré d’Art de Nîmes, FRAC Île-de-France, the Magasin CNAC and the 66th Salon de Montrouge amongst others.

15 Beautreillis champions contemporary artists unbound by geography, working across media and disciplines, and engaged with the vital concerns of the here and now. It exhibits projects characterized by hybridity and multiplicity, unafraid of dissonance and contradiction. It values collaboration, experimentation, and the belief that art makes experiencing other imaginaries possible. Located in Paris, 15 Beautreillis is a polyvalent gallery space stewarded by Quinnie SG Tan.

Amandine Vabre Chau is interested in complex sites of identity-formation and how cultural studies, sociology and post-colonial theory can intersect with contemporary art. She often finds herself drawn to artists with research-based practices and a penchant for the intimate. Recently, she has been looking at the influence of botanical imperialism and urban & environmental planning on physical and artistic environments. This led her to pay particular attention to postcolonial port-cities as a contentious cultural site.

ACA project est une association française dédiée à la promotion de la connaissance de l’art contemporain asiatique, en particulier l’art contemporain chinois, coréen, japonais et d’Asie du sud-est. Grâce à notre réseau de bénévoles et de partenaires, nous publions régulièrement une newsletter, des actualités, des interviews, une base de données, et organisons des événements principalement en ligne et à Paris. Si vous aimez nos articles et nos actions, n’hésitez pas à nous soutenir par un don ou à nous écrire.

ACA project is a French association dedicated to the promotion of the knowledge about Asian contemporary art, in particular Chinese, Korean, Japanese and South-East Asian art. Thanks to our network of volunteers and partners, we publish a bimonthly newsletter, as well as news, interviews and database, and we organise or take part in events mostly online or in Paris, France. If you like our articles and our actions, feel free to support us by making a donation or writing to us.